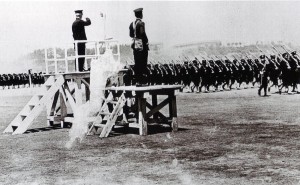

昭和18(1943)年の暮れ、甲種予科練生の受験資格が緩和され、中学3年終了程度の学力で、入隊時に14歳6ヶ月以上とされた。そのため、私は中学2年の3学期頃試験を受け、昭和19年3月25日に合格通知を受け取った。土浦海軍航空隊に入隊した6月、14歳6ヶ月になった私は、同期生の中でほとんど最年少だった。4日間の身体検査の間、さっそく下士官たちが同期生にバッターを振るうのを見て、最年少で、体も小さかった自分に耐えられるか不安になった。訓練ではやはり2、3歳年上で、体格も一回り大きい同期の仲間についていくのは容易ではなかった。

入隊してしばらくたった頃から、戦況の悪化はうすうす感じていた。情報は厳しく統制されていたが、軍艦が沈められているという噂はどこからともなく耳に入ってきた。果たして翌昭和20年からは敵の爆撃が激しくなった。第二警戒配備のサイレンが鳴ると、対空戦闘要員に選ばれた私は、77ミリ旋回機銃を担いで本部庁舎屋上に設けた土嚢囲いの銃座で戦闘配備についた。

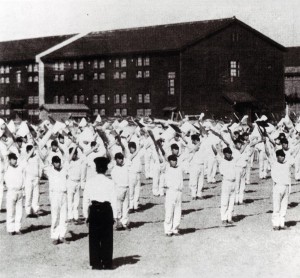

約1万メートルの高度を飛行するB29の編隊を私たちは唇を噛んで見上げるしかなかったが、恐ろしかったのは艦載機だった。本部庁舎前にあった高射砲陣地を狙い、パイロットの顔が見えるくらいの至近距離まで急降下、機銃掃射を仕掛けてくる。バリバリッ、とう耳をつんざく音とともに、空薬莢がバラバラ降ってくると思わず銃を握り締めた。口の中はカラカラに乾いた。撃たれるかもしれないという恐怖感で、身が凍るようだった。その頃から陸戦の訓練が3倍に増えた。隊内で一番広い第2練兵場で、模擬地雷を背に、匍匐(ほふく)前進で敵の戦車下に潜り込む反復演習が続いた。私たちはアメリカ軍の上陸を海岸線で阻止する肉弾特攻兵とみなされていた。「飛行機乗りになろうと思ったのに、最後はこんな死に方か」と思ったが、自分の力でどうにもなることではなかった。

そんな訓練が続いた3月のある日、突然「来週、飛行場増設の支援のため厚木基地に行く」と告げられ、出発当日、予科練教育が中止になると知らされた。昭和20年3月、首都防衛の第一線部隊である厚木基地には、零戦や雷電、紫電などの飛行機が何十機も並んでおり、B29を迎撃するために飛び立つ戦闘機の爆音を聞くと、私の気持ちも奮い立った。

厚木基地で数泊した後、2キロほど離れた航空廠で滑走路を造る作業に駆り出された。近くの山林に大きなテントを張って営舎にし、シャベルを手に毎日畑を地ならしして、コンクリートを流し込んだ。作業中も連日のように艦載機が来襲したが、基地の外にいる私たちには空襲警報も伝わらずまったく無防備だった。丸腰で狙われているという恐ろしさは、経験した者にしか分からないだろう。

8月15日、普段通りの作業をしていたが、昼過ぎに集合がかかり飛行場の片隅に集められ「戦争が終結した。これから各自、十分自覚した行動をとるように」と分隊長から指示された。張りつめていた気持ちが虚脱感に変わった。2、3日後、原隊復帰の命令を受けて土浦海軍航空隊へ向かった。汽車で横浜、川崎、東京を通過するたび、空襲の残した爪痕に胸を突かれた。(「等身大の予科練」から抜粋)